Seht her, ich bin schwul!

von Tim, 12.7.2021

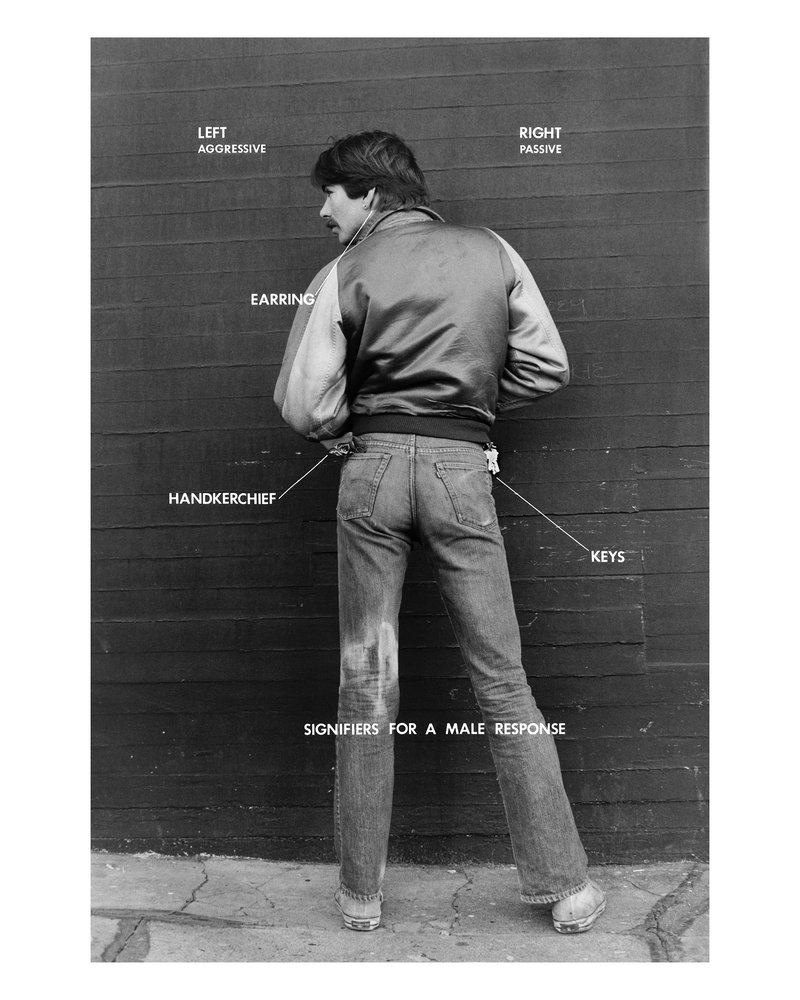

Hal Fischers Gay Semiotics (1977) und die modische Kodifizierung von Homosexualität

Wenn ich an letztes Jahr denke, meinen ersten Pride Month als geouteter, schwuler Typ, schmunzele ich peinlich berührt über meine dilettantischen Versuche, ein modisches Statement zu setzen: gelb-geblichene Haare, Ohrring und Silberschmuck, zarte Make-up-Linien und kommerzialisierte Pride T-shirts von Marken für die Mehrheitsgesellschaft, die vermutlich zum Großteil pink washing betreiben. Wie originell! Ein Jahr später habe ich diese modische Verirrung zum Glück hinter mir gelassen — aber ein selbstbewusstes Händchen an meinem Kleiderschrank bleibt mir weiterhin verwehrt. Welche stilistischen Entscheidungen drücken meine Schwulheit aus? Wodurch identifiziert mich der Querschnitt der Gesellschaft als schwul, wodurch lediglich andere Schwule? Wie schaffe ich die Balance zwischen einem Zugehörigkeitsgefühl zur Queer Community und einer individuellen Sublimität und Abgrenzung in meiner modischen Selbstpräsentierung?

In seiner Fotographieserie Gay Semiotics aus dem Jahre 1977 greift Hal Fischer meine Fragen und die damit verflochtenen Sujets der homosexuellen Darstellung und Wahrnehmung, des schwulen Erotismus und der männlichen Virilität, thematisch auf. Als Künstler und Kunstkritiker zugleich exploriert Fischer ein diverses Spektrum künstlerischen Ausdrucks und stellt die männliche Homosexualität ins Zentrum mehrerer seiner Werke. Dabei kommen seine eigenen Erfahrungen als schwuler, junger Mann im San Francisco der 1970er Jahre zum Tragen. Zwischen dem Auslöser der modernen Schwulenbewegung in den USA, der Stonewall Riots im Jahre 1969, und dem Ausbruch der AIDS-Epidemie gelegen, werden die 1970er Jahre als Dekade der relativen homosexuellen Ekstase und homoerotischen Libertinage betrachtet. Waren die Anfänge der 70er Jahre für die Schwulenszene noch von einem klandestinen Charakter geprägt, so wurde dieser mit dem Consenting Adult Sex Bill im Jahr 1975 in Kalifornien, der einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zwischen zwei erwachsenen Männern legalisierte, immer mehr durch eine indiskrete Nonchalance homosexueller Männer ersetzt. Fischer verkehrte indes primär im Castro District von San Francisco, welches während der 70er Jahre wie heute als Zentrum der schwulen Subkultur galt und vor schwulen Bars, Clubs und anderen Einrichtungen strotzte. In den schwulen Kumpanen des Castro fand er sowohl gute Freunde als auch erotische und romantische Interessen, welche allesamt Inspirationsquelle für sein Werk Gay Semiotics konstituierten. „This was really about celebrating the community, the place where I lived, and also sharing a lot of information about it, making it accessible“, resümiert er Jahre später in einem Interview mit dem San Francisco Museum of Modern Art.

Gay Semiotics trägt den Untertitel „a photographic study of the visual coding among homosexual men“ und umfasst eine Reihe von 24 Fotos, die kategorisch vier Lebensbereiche des schwulen Lebens, von Fischer als Objekt betrachtet und simultan gelebt und geatmet, abdecken: Signifiers, Archetypal Media Images, Fetishes und Street Fashions. Die daraus resultierende Taxonomie, also die systematische Einordnung, homosexuellen Lebens an diesem bestimmten Ort zu dieser bestimmten Zeit wird im ikonographischen Diskurs, meiner Meinung nach zurecht, gepriesen. Keinesfalls darf man Fischers Werk als Versuch, queeres Leben durch einen inklusiven Ansatz in all seiner Fülle und Farbe widerzuspiegeln, verstehen — ansonsten wird sich Enttäuschung über die ausschließlich weiße, männliche, sportlich-trainierte Repräsentation breitmachen. Fischer erhebt ganz gezielt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern betont einzig die Verarbeitung seiner individuellen Lebenswelt im Castro zur damaligen Zeit, distanziert sich ausdrücklich von dokumentarfotografischen Ambitionen. Obgleich dieser punktuelle Ansatz dem heutigen Zeitgeist der holistischen Repräsentation missfällt, fasziniert mich diese, für seine Zeit avantgardistische, Entmystifizierung schwulen Lebens als Relikt einer Prä-Grindr-Ära, in der man seine Homosexualität auf anderen Wegen als einer App kommunizieren musste.

Fischers strukturalistische Fotographien spielen gekonnt mit der Dichotomie von Text und Bild. Die*der Betrachter*in ist der Ambiguität des Werkes ausgesetzt: Erst von der Banalität der abgebildeten Szenen — verschieden alltäglich gekleidete Männer, Nahaufnahmen von Männergesichtern, etc. — gelockt, dann durch die retrospektive Obszönität der Beschreibungen — aphoristische Erklärungen zu schwuler Erotika, Drogenkonsum etc. — entsetzt. Die inhaltliche Tiefe wird durch einen satirischen, bissigen Humor aufgelockert: ein rotes Einstecktuch in der hinteren Hosentasche kann auch missverständlich als Bereitschaft zu Analsex interpretiert werden, dient es in manchen Fällen doch lediglich zum Naseputzen des Trägers.

Am spannendsten finde ich dabei die vielschichtig thematisierte Kodifizierung modischer Entscheidungen schwuler Männer. Fischer arbeitet Accessoires wie den Ohrring, das Einstecktuch in rot und blau und den Schlüsselbund als Signifiers, zu Deutsch Signifikant (etwa Bedeutungsträger), auf, die schwule Männern dabei assistierten, sowohl ihre Homosexualität als auch ihre sexuellen Präferenzen zur Kenntnis zu geben. Dabei kam der Rechts-Links Platzierung eines jeglichen Gegenstands eine besondere Rolle zu, da eine Platzierung auf der rechten Seite mit einer passiven Präferenz im Sexualakt gleichzusetzen war, während die linke Seite für eine dominante Präferenz stand. Jahrzehnte später ist diese Semiotik der schwulen Subkultur verwässert und teilweise abhanden gekommen — aber manche Zeichen tauchen stark verändert ab und an im Volksmund auf. Als ich mir beispielsweise mein Ohrloch habe stechen lassen, machte mich der Stecher etwas verlegen darauf aufmerksam, dass ein Ohrring im rechten Ohr ein Geheimzeichen unter schwulen Männern sei, wie er gehört habe! „Na dann erst recht rechts“.

Eine alleinige Romantisierung dieser modischen Geheimsprache meinerseits wäre unangebracht; schließlich waren diese subtilen Wege die einzige Möglichkeit für schwule Männer, sich untereinander erkennbar zu machen, ohne sich Anfeindungen par heteronormativer excellence auszusetzen. „You know, if a man comes on to another man, in this day and age in a place like San Francisco, it’s seen like a compliment. In the 70s, you know, this could be a dangerous thing“, so beschreibt Fischer die prekäre Situation schwuler Männer. Ich verspüre also Dankbarkeit, dass ich heute nicht mehr auf diese Kodexe angewiesen bin, um meine schwule Identität in relativer Sicherheit nach außen zu tragen. Gleichzeitig evoziert Hal Fischers fotografische Reminiszenz eine bizarre Nostalgie nach einem stärkeren modischen Gruppengefühl schwuler Männer in mir. Auch wenn ich die bunte Vielfalt modischer Selbstverwirklichungen im Marais in Paris oder um den Nollendorfplatz in Berlin dankbar aufsauge, wünscht sich ein Teil in mir eine modische Reinkarnation dieser Verständigung und Annäherung durch Kleidung. Als ich dieses Jahr in Paris lebte, fiel mir in erster Linie die kompetitive Natur auf, die Mode unter schwulen Männern angenommen hat. Modischer Ausdruck wird als Wettbewerb wahrgenommen, Kleidung dient primär dem Status, es gilt das Primat der Selbstinszenierung. Von Hal Fischer nehme ich mir für diesen Pride Month das Bestreben mit, meine Kleidung nicht als Medium zur prätentiösen Selbstpräsentation zu verwenden, nicht dem Drang nach schwulem Geltungsbedürfnis durch modische Überlegenheit nachzugeben, sondern meine modischen Entscheidungen als Hommage an eine schwule Verbundenheit, Castro-esque, auszulegen.